歯ぐきが腫れているだけではない!本当に怖い歯周病のお話

2025年05月26日(月)

コラム

歯周病は「ちょっと歯茎が腫れているだけでしょ?」と虫歯よりも軽視される傾向があり「歯周病の治療よりも虫歯の治療を優先させて欲しい」と患者さまから要望が入ることも今だに多々あります。

その理由ですが「どのような治療をするの?」という患者さまのご質問に対して、どうしても「歯の表面の汚れや歯石をお掃除します」という回答をしてしまうことにより「掃除であれば時間がないのでやらなくていい」となってしまうのです。

歯周病は初期の段階では自覚症状がほとんどなく、多くの人が放置してしまう傾向が強い病気です。そして放置してしまうことにより、気付いた時には手遅れになってしまうことも少なくありません。

今回は、歯周病を放置することで具体的にどのようなリスクがあるのか?またその影響がどこまで及ぶのかを解説します。

是非最後までご覧いただき、ご自身の歯や身体の健康を守る第一歩にしていただけたら幸いです。

STEP歯周病とは何か?

歯周病は、読んで字の如く「歯の周りに起きる病」です。

端的に言い表すとするならば、歯を支えている歯周組織が細菌によって破壊されていく病気です。破壊されることにより、歯がグラグラしてきます。

どこの歯がグラつくかにもよりますが、進行すると力をいれて噛めなくなるか、噛もうとすると痛みを生ずるようになります。ある程度まで進行すると、抜歯するしか対応できなくなります。

因みに、これらの状態を「あごの骨が溶けてなくなり、歯がグラグラしてきます。重度の場合、歯が自然に抜けるか、抜くしか治療方法がなくなります」と我々は説明します。

1.歯周組織の基礎知識

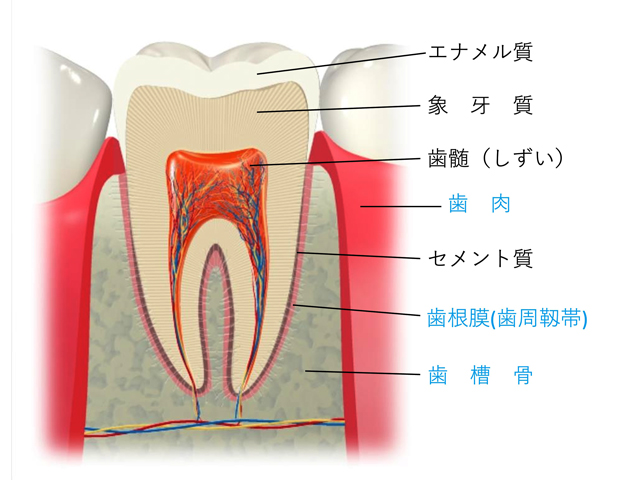

歯周組織は専門的には下記の専門用語で呼ばれている組織の総称です。

歯と歯周組織の図では、青文字が歯周組織に分類されます。

- 歯肉:一般的に歯茎(はぐき)と呼ばれています。

- 歯槽骨:歯の周囲の骨

- 歯根膜または歯周靭帯:歯を支えている周囲組織

2.歯周病の進行

歯周病は、「歯肉炎」→「初期歯周炎」→「中等度歯周炎」→「重度歯周炎」と呼ばれる順序で進行していきます。

また、歯周病の進行を説明するにあたり次の専門用語が出てくるため、あらかじめご説明します。

歯石

歯石は次の2種類に分類されます。

- 歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき):目視で確認できる歯石です。色は乳白色で、下顎前歯の裏側と上顎第1大臼歯(上の大きな奥歯)に見られる場合が多いです。

- 歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき):目視で確認できない、歯肉の内部に見られる歯石です。色は黒色または茶褐色で、沈着する場合の特定部位はなく、歯周病が進行している部位に見られます。

骨吸収

我々が「顎の骨が溶けて無くなる」と説明する状態で、歯周炎で起こる症状の一つです。実際には歯周病の原因細菌によって形成された歯垢が顎の骨に触れないようにするため、生体が骨を「破骨細胞」と専門用語で呼ばれる細胞により骨を分解して細菌感染が骨に及ばないようにする防御反応です。専門用語では「歯槽骨が破壊されている」「歯槽骨の破壊」という表現を使う場合もあります。

歯の動揺

歯がグラグラしている状態のことです。動揺の度合いにより1度から3度に分類されます。

咬合痛

噛んだ時に生ずる違和感や痛み。

咀嚼痛(そしゃくつう)

食事時に生ずる違和感や痛み。

《歯周病の進行状態》

歯周炎に罹患していない健康な場合、歯肉は腫れもなくきれいな状態です。

「歯肉炎」と呼ばれる状態です。

歯肉が腫れた状態で歯石沈着が観られる場合もあります。

ただし、顎の骨は溶けていません。自覚症状としてブラッシング時に歯肉から出血することがありますが、ブラッシングがきちんとされている場合、出血はなくなります。

「初期歯周炎」の状態です。

歯肉が腫れた状態に加えて「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」が沈着している場合もあります。初期段階か否かを判断する目安は骨吸収の度合いで、吸収量が歯根の長さの3分の1以下の場合、初期歯周炎と判断します。

「中等度歯周炎」の状態です。

骨吸収の量が歯根の長さの3分の1以上となります。さらにこの段階の後半になると、歯の動揺が始まります。咬合痛や咀嚼痛など、ブラッシング時の出血以外の自覚症状は、この段階の後半から起き始めます。

主な自覚症状は、歯の動揺、咬合痛、咀嚼痛です。それ以外に急性症状として膿(うみ)が溜まって歯肉が腫れる「歯槽膿瘍(しそうのうよう)」という状態を起こすこともあります。

「重度歯周炎」の状態です。

骨吸収の量は少ない場合でも2分の1以上となります。歯の動揺は中等度の時以上に大きくなります。咬合痛や咀嚼痛の症状もさらに重くなり、痛くて噛めない状態になります。この状態がさらに進むと自然に歯が抜けてしまうこともあります。

歯肉炎から重度歯周炎までの進行の速さには個人差があります。放置することで確実に悪化していきます。

3.歯周病の原因となる主な要素

歯周病は、口の中に常在している歯周病菌により発症します。但し、単に常在しているという理由だけで発症するのではありません。

虫歯の原因となる虫歯菌も口の中に常在している細菌です。ブラッシングを行わない、ブラッシングしても磨けていない等により歯垢ができてしまうところまでは同じです。できた歯垢が虫歯菌によるものであれば虫歯の原因となり、歯周病菌によるものであれば歯周病の原因となります。

4.初期症状を見逃すことによる危険

歯周病の初期症状はとても軽く、日常生活で見逃しやすいです。

- ブラッシング時に歯ブラシに血がつく

- 歯肉が赤い

- 口の中がねばつく

- 朝起きた時に口が臭う

上記4項目のどれか1つでも当てはまる場合は要注意です。

歯周病の怖いところは痛みがほとんどないことです。虫歯のようにずきずき痛むわけではないため、多くの人がスルーしてしまいます。

日本人の約8割が何らかの歯周病に罹患しているとも言われていて、年齢を重ねるごとにそのリスクは高くなっていきます。

STEP歯を失うだけではない全身への影響

ここでは、歯周病を悪化させるリスク要因だけでなく、歯周病によって悪化する全身への影響について述べていきます。いずれの項目も相互関係にあります。

1.喫煙

喫煙は歯周病のリスクを著しく高めます。そして歯周病に罹患した際、歯周病の治療効果を悪化させる要因として知られています。

喫煙が歯周病に及ぼす影響

歯周病リスクの増加

喫煙者は非喫煙者と比較して、1日10本以上の喫煙で歯周病に罹患するリスクは5.4倍、10年以上の喫煙で4.3倍で上昇すると報告されています。

治療効果の低下

喫煙者は、歯周病の治療をしても治療後の経過が悪く治癒しにくい上に、再発しやすい傾向があります。

歯周組織の破壊

喫煙によって歯肉の血管が収縮します。収縮することで血行が悪くなり、歯周組織への栄養や酸素供給が不足します。これにより、これにより細菌が増殖しやすく、歯周組織が破壊されやすくなります。

免疫機能の低下

タバコの煙には、約4,000種類の化学物質が含まれています。そのうち約200種類が有害物質といわれています。煙に含まれる有害物質は、免疫機能を低下させ、抵抗力が弱まることで治癒しにくく、進行させてします場合もあります。これは、受動喫煙によっても起きるため注意が必要です。

喫煙と歯周病の関係を解明するメカニズム

ニコチンによる様々な悪影響血管収縮作用

ニコチンは約200種類ある有害物質の1つです。血管収縮作用・免疫機能の低下・繊維芽細胞(せんいがさいぼう)の抑制作用を起こします。

(1)血管収縮作用

ニコチンは血管を収縮させ、歯肉の血行を悪化させます。これにより歯周組織への栄養や酸素供給が不足し、治療しても病状が改善しにくく、歯周病の進行を促します。

(2)免疫機能の低下

ニコチンは免疫細胞の機能を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱めます。

(3)繊維芽細胞(せんいがさいぼう)の抑制

繊維芽細胞(せんいがさいぼう)は、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸など肌のハリや弾力、潤いを保つ成分を生成する真皮(しんぴ)と呼ばれる組織層に存在する細胞です。肌の組織を修復したり、傷の治癒を助ける役割も担っています。

歯周病治療により歯周組織の修復の役割を担っているのですが、ニコチンは線維芽細胞の役割である修復機能を遅らせます。

一酸化炭素による血液の酸素運搬機能の阻害

一酸化炭素も約200種類ある有害物質の1つです。血液の酸素運搬機能を妨げ、歯周組織に酸素が不足する状態を作り出します。これにより細菌が繁殖しやすくなり、歯周病が進行しやすくなります。

2. 糖尿病

糖尿病と歯周病は、どちらかが悪化するともう一方も悪化するという、悪循環を起こす相互関係にあります。

歯周病に罹患すると口腔内で慢性的な炎症を起こします。炎症性サイトカインという物質が血中に流れ出し、これがインスリンの働きを阻害し、血糖コントロールを難しくしてしまいます。

一方で、糖尿病に罹患すると免疫力が低下しやすく、細菌に対する抵抗力が弱まります。そのため歯周病が進行しやすくなります。

適切なケアを怠れば、糖尿病・歯周病の両方が悪化してしまう可能性が高くなります。

1型糖尿病では健常者に比べて歯周病の発症率が高いという報告があります。

2型糖尿病では、HbA1cが6.5%以上である場合、歯周病の発症や歯槽骨吸収のリスクが高まるという報告があります。

糖尿病の用語解説

1型糖尿病:膵臓でインスリンを生成するベータ細胞が破壊され、インスリンがほとんどまたは全く分泌されなくなることで発症する糖尿病。

2型糖尿病:インスリンの分泌量が十分でない状態の「インスリン分泌不全」、インスリンの効き目が悪くなっている「インスリン抵抗性」が原因で発症する糖尿病。

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー):糖尿病の検査値で、ヘモグロビンとブドウ糖がどれくらいの割合で結合したかを示す指標。「糖化ヘモグロビン」とも呼びます。

人間ドッグ学会の判断区分では、5.5%以下がA判定で「異常なし」、5.6~5.9%がB判定で「軽度異常」、6.0~6.4%がC判定で「要経過観察」、6.5%以上がD判定で「要医療」となります。

3.骨粗鬆症(こつそしょうしょう)

骨粗鬆症は全身の骨が弱くなる疾患です。歯を支える歯槽骨も身体の骨の一部なので、歯がぐらぐらしやすくなります。骨粗鬆症に加えて歯周病に罹患すると、歯周病の進行が速くなる可能性があります。骨粗鬆症薬を服用している場合、歯周病の進行で抜歯が必要になる場合、周囲の骨が壊死(えし)するトラブルが報告されています。

骨粗鬆症と歯周病の関係

骨粗鬆症は歯周病のリスクを高める

骨粗鬆症になると全身の骨が弱くなるだけでなく、歯を支える歯槽骨も弱くなります。弱くなりことにより歯がグラグラしやすくなり、歯周病の進行が早くなったりする可能性があります。

歯周病は骨粗鬆症を悪化させる

歯周病のよって歯を失うと噛む能力が低下し、食事量が減ったり、栄養の摂取が不足したりします。特に、ビタミンDやカルシウムの不足は、骨粗鬆症の悪化を招きやすいとされています。

閉経後は注意が必要

閉経によりエストロゲンの分泌が減少すると、骨粗鬆症のリスクが高まるだけでなく、歯周病も悪化しやすい傾向にあります。

骨粗鬆症薬の注意点

骨粗鬆症薬でありビスフォスフォネート製剤を服用している場合、抜歯が必要になる治療の際には、顎骨壊死が起こるリスクがあるため注意が必要です。

4.心臓病

歯周病は心臓病、特に冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)のリスクを高める可能性があります。

歯周病菌が血液中に流れ込み、血管の壁に炎症を起こすことで、動脈硬化を促進し、心臓病のリスクを高めるためです。

歯周病と心臓病の関係

(1)歯周病の侵入

歯周病が悪化すると歯周ポケットから歯周病菌が血液中に流れ込み、心臓の血管に到達します。

(2)動脈硬化の促進

歯周病菌は、血管の壁に炎症を起こし、動脈硬化を促進します。

(3)心臓病のリスク増加

動脈硬化が進行すると、狭心症や心筋梗塞のリスクが高まります。

(4)感染性心内膜炎

歯周病菌が心臓に感染すると、感染性心内膜炎を引き起こす可能性があります。

(5)心不全

重症の心内膜炎は、心臓の炎症や破壊、全身の敗血症、心不全を引き起こす可能性があります。

5. 妊娠・出産

妊娠中は女性ホルモンの影響で歯周病になりやすくなります。歯周病は早産や低体重時出産、妊娠高血圧症候群などのリスクを高める可能性があります。

妊娠が歯周病のリスクを高める理由

ホルモンバランスの変化

妊娠中はエストロゲンやプロゲステロンなどのホルモンが増加し、これが歯周病菌の増殖を促します。また歯肉の炎症を悪化させることもあります。

唾液の減少

妊娠中は唾液の分泌量が減り、自浄作用が低下するため、歯周病菌が増殖しやすくなります。

つわりの影響

つわりで歯磨きが十分にできない、食生活が乱れるなど口腔内環境が悪化し、歯周病のリスクが高まります。

歯周病が妊娠・出産に与える影響

早産や低体重児出産

歯周病になると炎症物質が血液中に入り、支給の収縮を促すホルモンに似た作用を持つため、早産や低体重児出産ののリスクの高まります。

妊娠高血圧症候群

歯周病が妊娠高血圧症候群の発症に関与しているとの研究報告もあります。

胎児発育不全

妊娠中に歯周病に罹患していると、胎児の成長が遅れる可能せがあるとも言われています。

STEP歯周病が進行すると起こる口の中の変化

1.口臭の悪化

歯周病が進行すると、歯茎のポケットに細菌が大量に繁殖します。これらの細菌がタンパク質を分解する際に発生するのが「揮発性硫黄化合物(きはつせいりゅうかかごうぶつ)」と呼ばれる物質で、「生ゴミのようなニオイ」の原因です。

自分ではなかなか気付かないけれど、周りにはしっかり伝わってしまうのが口臭の厄介なところです。どんなにオシャレをしても、話すたびに悪臭が漂うようでは台無しです。

しかも、市販のマウスウォッシュやガムでは一時的にしか改善出来ません。根本的に治すには、歯周病そのものの治療が必要になります。

2.歯のグラつきとと歯の喪失

「<Step1>の2」でも述べましたが、歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨が吸収されていきます。そして歯がグラグラしてきて、やがて抜けてしまいます。

歯のグラつきが始まると、食生活の質が悪い方向へ変化します。噛めないことで消化も悪くなり、栄養状態も悪化してしまう可能性も否定できません。

そして歯を失うと「見た目」にも大きな影響を与えます。笑ったときに歯がないと、どうしても老けて見えますし、人と話す場合にも気になって会話に集中できないことも考えられます。

「歯を失わない」ための治療と予防が何よりも大切になります。

STEP美容面への影響

1.顔のたるみと老け顔

「歯周病と顔のたるみ」は、意外にも深い関係にあります。歯を支えている歯槽骨が歯周病によって吸収することのより、歯だけでなくその周辺の筋肉や皮膚まで支えがなくなってしまいます。

その結果、口元がしぼんだように見えたり、頬がこけてしまったりすることもあります。この変化が「老け顔」に直結します。

特に女性の場合、リップメイクが決まらない、笑顔に自信が持てないといった悩みにつながることも考えられます。ほうれい線が深くなる原因にもなるので「肌のたるみ対策」はイコール「歯周病予防」と言っても過言ではありません。

2.自信喪失とメンタルへの影響

歯や口元の見た目に自信が持てなくなると、会話に集中できなかったり、人と話すことや笑うことが怖くなってしまいます。

歯周病によって歯を失ったり、口臭が強くなったりすると、対人関係において大きなストレスを感じるようになります。自然と会話を避けるようになり、引きこもりがちになることも否定できません。これが長引くとことで、うつ病や社会不安障害などのメンタルヘルスにも影響を及ぼす可能性が考えられます。

口腔内の健康と心の健康は密接に関連しているとされ、多くの心理学的研究でもその関係が報告されています。歯周病の予防や治療は、あなたの心の健康を守るためにも大切になります。

自信を持って笑えるようになるためにも、口腔ケアは毎日のルーティンとして真剣に取り組んでいきましょう。

STEPまとめ:歯周病の心配があるのであれば、今すぐ行動しましょう!

歯周病は単に「口の病気」にとどまらず、高血圧・糖尿病・心疾患などの生活習慣病の引き金となる一因として現代では注目されています。また、歯の喪失により美容やメンタルにまで悪影響を及ぼします。

自覚症状が起き始めた時にはかなり進行しているため、早期発見・早期治療が重要になってきます。

まずは、歯周病治療ができる歯医者をホームページでお探しになり、予約を入れましょう!

STEPよくある質問

Q1:歯周病は治りますか?

A1:初期段階であれば完全に治すことも可能です。ただしほとんどの場合、炎症を取り除くことで「進行を止める」ことが目的となります。放置すれば容易に再発しますので、定期的な歯医者での歯周病検査と治療などが必要になります。

Q2:歯周病って若い人にもありますか?

A2:あります。特に20代後半から徐々に増え始め、30代以降は一気にリスクが高まります。10代でも見られることがあるため、年齢に関係なく注意が必要です。

Q3:口臭が気になります。歯周病が原因ですか?

A3:その可能性は高いです。歯周ポケットに溜まった細菌が原因のケースが多く、歯磨きやマウスウォッシュでは根本改善は難しいです。歯科医院での歯周病かどうかを診てもらい歯周病と診断された場合、治療を受けましょう。

Q4:歯を失ったらどうなる?インプラントって必要?

A4:歯を失ったまま放置すると、周囲の歯が移動したり、噛み合わせが崩れる可能性があります。歯周病治療を適切に行なった上で、インプラントや入れ歯、ブリッジなどで咀嚼機能を回復する必要があります。