歯周病とは?放置すると危険な”沈黙の病気“

2025年11月21日(金)

コラム

歯周病とは?

歯周病とは、歯を支える歯ぐき(歯肉)や骨が炎症によって破壊されていく病気です。

虫歯のように痛みが出るわけではないため、気付かないうちに進行してしまうことから「沈黙の病気」とも呼ばれています。日本人の成人の約8割が歯周病にかかっていると言われ、まさに「国民病」レベルと言っても過言ではありません。

歯を失う最大の原因も、実は虫歯ではなく歯周病なのです。

初期のうちは「歯ぐきが赤い」「少し腫れている」程度で、特に痛みもありません。ですがそのまま放置すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け始め、歯がグラグラと動くようになってしまいます。最終的には歯が自然に抜け落ちるケースも。

しかも、歯周病は糖尿病や心臓病など全身疾患にも影響を及ぼすことが研究で分かっています。

「歯ぐきの腫れや出血なんてたいしたことない」と放っておくのはとても危険です。早めの気付きとケアこそが、あなたの歯を守るカギになるのです。

歯周病の初期症状を見逃さない!自覚しづらいサイン一覧

歯周病の初期段階は、「歯肉炎」と呼ばれる状態です。この時点ではまだ骨の破壊は起きておらず、早期治療で元に戻せる唯一のタイミングになります。しかし自覚症状がほとんどないため、多くの人が気付かないで放置してしまいます。

では、どんなサインが出ているのでしょうか?

- 歯磨きの時に少し血が混じる

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 口臭が強くなった

- 歯がザラザラしている

- 冷たい水がしみる

- 歯と歯の間に食べ物がよく挟まる

これらの症状が1つでも当てはまれば、歯周病の初期サインの可能性があります。

特に「歯ぐきの出血」は軽視されがちですが、実はかなり重要なサインです。健康な歯ぐきからは、どんなに強く磨いても血は出ません。「出血=炎症」が起きている証拠です。

早めに歯医者でチェックしてもらいましょう。

歯ぐきが腫れる・出血するのはなぜ?その原因を徹底解説

歯ぐきの腫れや出血の一番の原因は、プラーク(歯垢)に潜む歯周病菌です。食べかすを放置するとそれを餌として細菌が繁殖し、ネバネバした膜状のプラークを形成します。これが歯ぐきの境目にこびりつき、炎症を起こすのです。

さらに、プラークが硬くなると「歯石」と呼ばれる物質に変化し、歯ブラシでは取れなくなります。

また、生活習慣も深く関係しています。

- 喫煙:血流を悪化させ、歯ぐきの抵抗力を低下させる

- ストレス:免疫力が下がり、菌が繁殖しやすくなる

- 睡眠不足・偏った食生活:歯周病菌が増える環境をつくる

つまり、「磨き方の問題」だけでなく、「体調や習慣」も歯ぐきの状態に直結しているのです。

歯ぐきが赤く腫れているときは、「歯ブラシの圧が強いから出血している」と思いがちですが、実際には炎症による毛細血管の破裂が原因。放置すると進行が早まるため、自己判断で放っておくのは危険です。

口臭が強くなるのも歯周病のサイン?ニオイの原因と対処法

- 朝起きたときの口臭が気になる

- マスクをすると自分の息が臭う

これらも歯周病の典型的なサインのひとつです。

歯周病菌は「嫌気性菌」に分類されます。嫌気性菌は、読んで字の如く「空気が嫌いな菌」です。

歯ぐきの中、正確には「歯周ポケット」と呼ばれる歯と歯ぐきの間にできる空間で歯周病菌が増殖して活発に活動する際、「硫化水素」や「メチルメルカプタン」といったガスを発生させます。

特に硫化水素は腐卵臭と呼ばれる臭いが典型的な物質です。これらがいわゆる“腐ったようなニオイ”の正体です。

特に、口臭ケアグッズで一時的に臭いを抑えても、原因である歯周病が改善されなければ効果は長続きしません。「口臭=体からのSOS」と捉えることが大切です。

歯医者では、歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)を測定し、そこにたまったプラークや歯石を徹底的に除去します。家庭では、舌ブラシで舌苔(ぜったい)を除く、デンタルフロスで歯間を清掃するなど、原因菌の温床を減らすことが効果的です。

また、水分をしっかり摂って口内を潤すことも意識して忘れずに行なっていただきたい大切な事項です。乾いた口内は菌が繁殖しやすく、口臭を悪化させます。

歯周組織の基礎知識と用語の説明

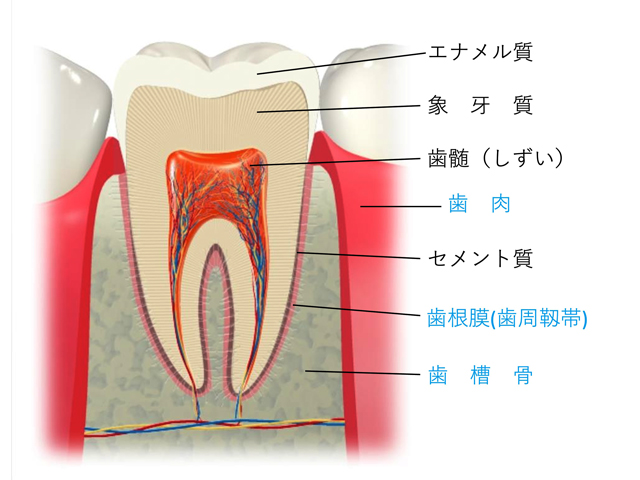

【歯周組織】は専門的には下記の専門用語で呼ばれている組織の総称です。

歯と歯周組織の図では、青文字が歯周組織に分類されます。

- 歯肉(しにく):一般的に歯茎(はぐき)と呼ばれています。

- 歯槽骨(しそうこつ):歯の周囲の骨

- 歯根膜(しこんまく)または歯周靭帯(ししゅうじんたい):歯を支えている周囲組織

歯周病の進行

歯周病は、「歯肉炎」→「初期歯周炎」→「中等度歯周炎」→「重度歯周炎」と呼ばれる順序で進行していきます。

また、歯周病の進行を説明するにあたり次の専門用語が出てくるため、あらかじめご説明します。

歯石

歯石は次の2種類に分類されます。

- 歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき):目視で確認できる歯石です。色は乳白色で、下顎前歯の裏側と上顎第1大臼歯(上の大きな奥歯)に見られる場合が多いです。

- 歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき):目視で確認できない、歯肉の内部に見られる歯石です。色は黒色または茶褐色で、沈着する場合の特定部位はなく、歯周病が進行している部位に見られます。

骨吸収

我々が「顎の骨が溶けて無くなる」と説明する状態で、歯周炎で起こる症状の一つです。

実際には歯周病の原因細菌によって形成された歯垢が顎の骨に触れないようにするため、生体が骨を「破骨細胞」と専門用語で呼ばれる細胞により骨を分解して細菌感染が骨に及ばないようにする防御反応です。専門用語では「歯槽骨が破壊されている」「歯槽骨の破壊」という表現を使う場合もあります。

歯の動揺

歯がグラグラしている状態のことです。動揺の度合いにより1度から3度に分類されます。

咬合痛

噛んだ時に生ずる違和感や痛み。

咀嚼痛(そしゃくつう)

食事時に生ずる違和感や痛み。

歯周炎に罹患していない健康な場合、歯肉は腫れもなくきれいな状態です。

「歯肉炎」と呼ばれる状態です。

歯肉が腫れた状態で歯石沈着が観られる場合もあります。但し顎の骨は溶けていません。自覚症状としてブラッシング時に歯肉から出血することがありますが、ブラッシングがきちんとされている場合、出血はなくなります。

「初期歯周炎」の状態です。

歯肉が腫れた状態に加えて「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」が沈着している場合もあります。初期段階か否かを判断する目安は骨吸収の度合いで、吸収量が歯根の長さの3分の1以下の場合、初期歯周炎と判断します。

「中等度歯周炎」の状態です。

骨吸収の量が歯根の長さの3分の1以上となります。さらにこの段階の後半になると、歯の動揺が始まります。咬合痛や咀嚼痛など、ブラッシング時の出血以外の自覚症状は、この段階の後半から起き始めます。

主な自覚症状は、歯の動揺、咬合痛、咀嚼痛です。それ以外に急性症状として膿(うみ)が溜まって歯肉が腫れる「歯槽膿瘍(しそうのうよう)」という状態を起こすこともあります。

歯がグラグラする前に!進行度別チェックリスト

「【歯周病の進行】」で詳しく述べた内容を、チェックリストにしました。自分がどの段階にいるのか確認してみましょう。

| 進行段階 | 状態 | 主な症状 |

| 歯肉炎(初期) | 歯ぐきのみに炎症 | 出血・軽い腫れ・口臭 |

| 軽度歯周炎 | 炎症が深まり、骨が溶け始める | 歯ぐきが下がる・歯が長く見える |

| 中等度歯周炎 | 骨の損失が顕著 | 歯がグラつく・噛むと痛い |

| 重度歯周炎 | 支える骨がほぼ失われる | 歯が動く・膿が出る・抜ける |

歯周病は、段階的にゆっくり進行する病気です。初期のうちは痛みがないため気づきにくく、「気づいたら歯がグラグラしていた」というケースも少なくありません。

自分の歯を守るためには、歯肉炎の段階で発見し治療を始めることが何より大切です。歯が動き始めてからでは、治療の難易度も費用も一気に上がります。

鏡の前で、歯ぐきの色・腫れ・出血の有無をチェックするだけでも早期発見につながります。たとえ軽い違和感でも、「一度歯医者で診てもらう」習慣をつけましょう。

歯周病と虫歯の違いをわかりやすく解説

歯周病と虫歯は、どちらも「口の中の細菌」が原因ですが、攻撃対象が違うのが大きな特徴です。

虫歯は、細菌が糖分を分解して発生する酸によって、歯の表面(エナメル質)を溶かします。一方、歯周病は、歯の根を支える歯ぐきや骨を溶かす病気です。

| 比較項目 | 虫歯 | 歯周病 |

| 原因菌 | ミュータンス菌 | 歯周病菌(ポルフィロモナスなど) |

| 主な症状 | 歯が痛む・しみる | 歯ぐきが腫れる・出血する |

| 進行スピード | 比較的早い | ゆっくり進行する |

| 治療法 | 詰め物・神経治療 | スケーリング・歯周外科治療 |

| 再発リスク | 高い(再虫歯) | 高い(慢性化しやすい) |

虫歯は「痛くなってから治す」ことが多いです。しかしながら虫歯も歯周病も「痛くなる前に治す」ことが重要です。

どちらも放置は厳禁です。歯周病は虫歯に罹患していない歯の周囲組織で静かに進行するため、油断しがちな分、注意が必要です。

歯周病の原因菌と生活習慣の関係

タバコ・ストレス・睡眠不足

歯周病の原因菌は、口内に誰でも存在しています。しかし、生活習慣や体調によって菌が活発化するかどうかが変わります。

特に現代人が注意すべき3大リスクが、1.タバコ、2.ストレス、3.睡眠不足です。

1. タバコ

喫煙は、血管を収縮させて歯ぐきへの血流を悪化させます。その結果、免疫細胞が届きにくくなり、炎症が治りにくい状態になります。さらにニコチンやタールが歯面に付着し、その上にプラークや歯石が付着すると落としにくくなります。

2. ストレス

ストレスが続くと唾液の分泌量が減り、口の中が乾きやすくなります。

唾液には細菌を抑制する働きがあるため、減少すると歯周病菌が増殖します。また、ストレスホルモンの増加は免疫力を下げるため、歯ぐきの炎症を悪化させる原因にも繋がります。

3. 睡眠不足

睡眠中は、体の修復や免疫機能が働く時間です。睡眠不足は自然治癒力の低下を招き、歯ぐきの炎症が治りにくくなります。

つまり、歯周病対策は歯磨きだけでは不十分です。タバコを控え、ストレスを溜めず、しっかり眠ることが重要で、こうした「生活全体の見直し」が、実は最も有効な治療なのです。

歯周病は遺伝する?家族で注意すべきポイント

意外と知られていませんが、歯周病はある程度“遺伝的な要素”も関係しています。免疫反応の強さや唾液の質、口内菌のバランスは親から受け継がれる傾向があります。

そのため、「親が若いうちから歯を失っている」という家庭では、同じように歯周病のリスクが高い可能性があるのです。

ただし、遺伝だけで決まるわけではありません。家庭での歯磨き習慣や食生活、喫煙習慣などの環境要因が大きく影響します。

家族でできる予防法としては:

- 同じコップや箸の共有を避ける

- 定期的に家族全員で歯科検診を受ける

- 子どものうちから正しい歯磨きを教える

つまり、「遺伝する病気」ではなく、「家族の習慣で引き継がれる病気」と言い換えた方が正確です。家族ぐるみでの意識改革が、将来の歯を守る最大の武器になります。

歯医者で行う歯周病の検査と治療の流れ

当院での歯周病治療の進め方は「診療案内 > 歯周病治療 」項目にも記載しております。

「歯ぐきが腫れている」「出血がある」と感じたら、まずは歯医者で検査を受けることが大切です。歯周病の診断は見た目だけでは判断できないため、専用の検査器具を使って進行度を確認します。

主な流れは以下の通りです。

- 問診と視診

まずは症状のヒアリングと、歯ぐきの色・腫れ・出血の有無をチェックします。 - 歯周ポケット測定

専用の細いプローブを使って、歯と歯ぐきの間の「歯周ポケット」の深さを測ります。

健康な状態なら1~3mm、4mm以上だと歯周病が進行している可能性があります。 - レントゲン検査

歯を支える骨(歯槽骨)の状態を確認します。骨の吸収が見られる場合は、中等度~重度の歯周病です。 - プラークの染め出し・歯石の確認

歯垢の付き方をチェックして、ブラッシング指導の参考にします。

検査結果をもとに、一人ひとりに合った治療計画を立てます。初期なら歯石除去と正しいブラッシング指導だけで改善できますが、進行している場合は外科的治療が必要になることもあります。

大切なのは、治療を「1回で終わらせよう」と思わないことです。歯周病は慢性的な炎症なので、継続的な通院とメンテナンスが完治への近道です。

歯周病を再発させないためのメンテナンス習慣5選

歯周病は、一度治ったように見えても再発しやすい病気です。治療後のメンテナンスが甘いと、数ヶ月で再び炎症が起きることも。ここでは再発防止に欠かせない習慣を5つ紹介します。

① 定期的な歯科検診(3~6ヶ月ごと)

歯周病は慢性的な炎症なので、完治ではなく「コントロール」が目標です。定期的なプロフェッショナルケア(PMTC)で、歯石やバイオフィルムを除去し、再発リスクを最小限にします。

月に1回のメンテナンスでもいいかもしれません。

② 正しい歯磨きの継続

「治ったから」といって油断せず、毎日のセルフケアを怠らないこと。特に歯と歯ぐきの境目を意識して磨くことが大切です。

歯ブラシは毛先が開いたらすぐ交換を。古いブラシは汚れを落とす力が激減します。

③ 食習慣の見直し

糖質や加工食品が多い食生活は、歯周病菌のエサになります。野菜やたんぱく質を多く摂ることで、歯ぐきの修復力を高めましょう。

また、水分をしっかり摂ることで唾液の分泌が促進され、口内の自浄作用が働きやすくなります。

④ ストレスコントロール

ストレスが続くと免疫が落ち、菌が増殖します。軽い運動や深呼吸など、リラックスできる時間を意識的に作ることも立派な予防策です。

⑤ 禁煙

喫煙者は、非喫煙者に比べて歯周病リスクが約5倍高いといわれています。治療しても再発しやすいため、禁煙を本気で考えるタイミングです。

この5つの習慣を続けることで、歯周病は怖い病気ではなくなります。歯科医院と自宅ケアの“二人三脚”で守ることが、長期的な健康への第一歩です。

まとめ

早期発見・早期治療で歯を守りましょう

歯周病は、「痛くないから大丈夫」と油断しているうちに静かに進行します。出血や口臭、腫れといったサインは、体が発している危険信号です。

初期の段階で発見できれば、治療も簡単で費用も安く済みます。しかし、放置すると歯を支える骨が溶けてしまい、最悪の場合は歯を失うことに。

歯周病は決して特別な人の病気ではありません。誰でも、今この瞬間から予防できます。

「毎日の歯磨きを丁寧に」「定期検診を怠らない」「生活習慣を整える」――この3つを意識するだけで、あなたの歯の寿命は確実に延びます。

未来の笑顔を守るために、今日から歯ぐきをいたわってあげましょう。

それが“美しい口元”と“健康な人生”への第一歩です。

よくある質問

Q1.:歯周病は自然に治りますか?

A1:いいえ、自然には治りません。初期段階でも、歯医者での歯石除去や正しいケアが必要です。放置しても改善することはなく、悪化する一方です。

Q2: 毎日しっかり磨いているのに出血するのはなぜですか?

A2:磨き残しがあるか、力の入れすぎで歯ぐきを傷つけている可能性も考えられます。歯医者で磨き方を見直すことをおすすめします。

Q3. 歯周病の治療は痛いですか?

A3:痛さの感じ方には個人差があるので一概には言えないですが、初期治療(スケーリング)は軽い刺激程度です。中等度以上で痛みを発症しそうな場合は、麻酔を使う場合もあります。我慢できないレベルの痛さがあれば、遠慮なく申告して下さい。

Q4.:歯周病は若い人でもなりますか?

A4:10代でも歯周病になるケースはあります。

Q5: 治療後に再発しないためのコツは?

A5:定期検診を欠かさず、フロスやマウスウォッシュを習慣化することです。歯医者と二人三脚でメンテナンスを続ければ、再発率は大幅に下がります。